子宮頸がん(HPV)ワクチン打ってはいけない?後悔しないための副作用解説

- 2025年8月27日

- ブログ

子宮頸がんワクチン打ってはいけない?副作用解説

子宮頸がんワクチンとは?

子宮頸がんの原因の95%以上が、性交渉によるヒトパピローマウイルス(HPV) 感染によるものです。

感染しても全員ががんになるわけではありませんが、一部の人は数年~数十年の期間を経て子宮頸がんを発症します。

この「HPVに対する免疫」を作るのが子宮頸がんワクチンの目的であり、男女問わずがんを予防できる唯一のワクチンです。HPVワクチン(2価・4価・9価)は感染予防により子宮頸がんや前がん病変のリスクを下げます。

HPVは子宮頸がん以外にも、膣がん、外陰がん、肛門がん、陰茎がんや尖圭コンジローマの発生にも関わり、ワクチン接種はこれらのがんの予防にもなります。

ワクチンの接種が進んでいるイギリス、スウェーデンなどでは、子宮頸がんの発症リスクが低下したというデータが出ています(出典:日本産科婦人科学会)。

日本における接種制度

日本では現在、小学校6年生〜高校1年生相当(おおよそ12〜16歳) の女子を対象に、2価・4価・9価のHPVワクチンが定期接種(公費)で受けられます。

特に、2023年4月以降、9価ワクチン(シルガード®9) が定期接種の対象に加わりました。

定期接種対象年齢以外も、任意接種(自己負担) として接種可能です(ただし公費にはなりません)。

将来的には、男性への接種拡大も進んでおり、2025年8月には 9価ワクチン(シルガード®9)について、9歳以上の男性への接種適応を追加する承認が取得されました。

ただし、現時点(2025年)では、男性へのHPVワクチン接種は 全国一律の定期接種枠ではなく、一部自治体助成または自己負担の場合が多い点に注意が必要です。

接種スケジュール・回数

- 通常、HPVワクチンは 3回接種 が基本ですが、9歳以上~15歳未満 の初回接種であれば 2回接種でも完了できるスケジュールが認められている場合があります(特に9価ワクチン)

- 15歳以上で初回を接種する際や、他のワクチンとの混用がある場合などは、3回接種が原則とされます。

- 接種間隔は、ワクチン種類や年齢により異なることがあり、医師との相談が必要です。

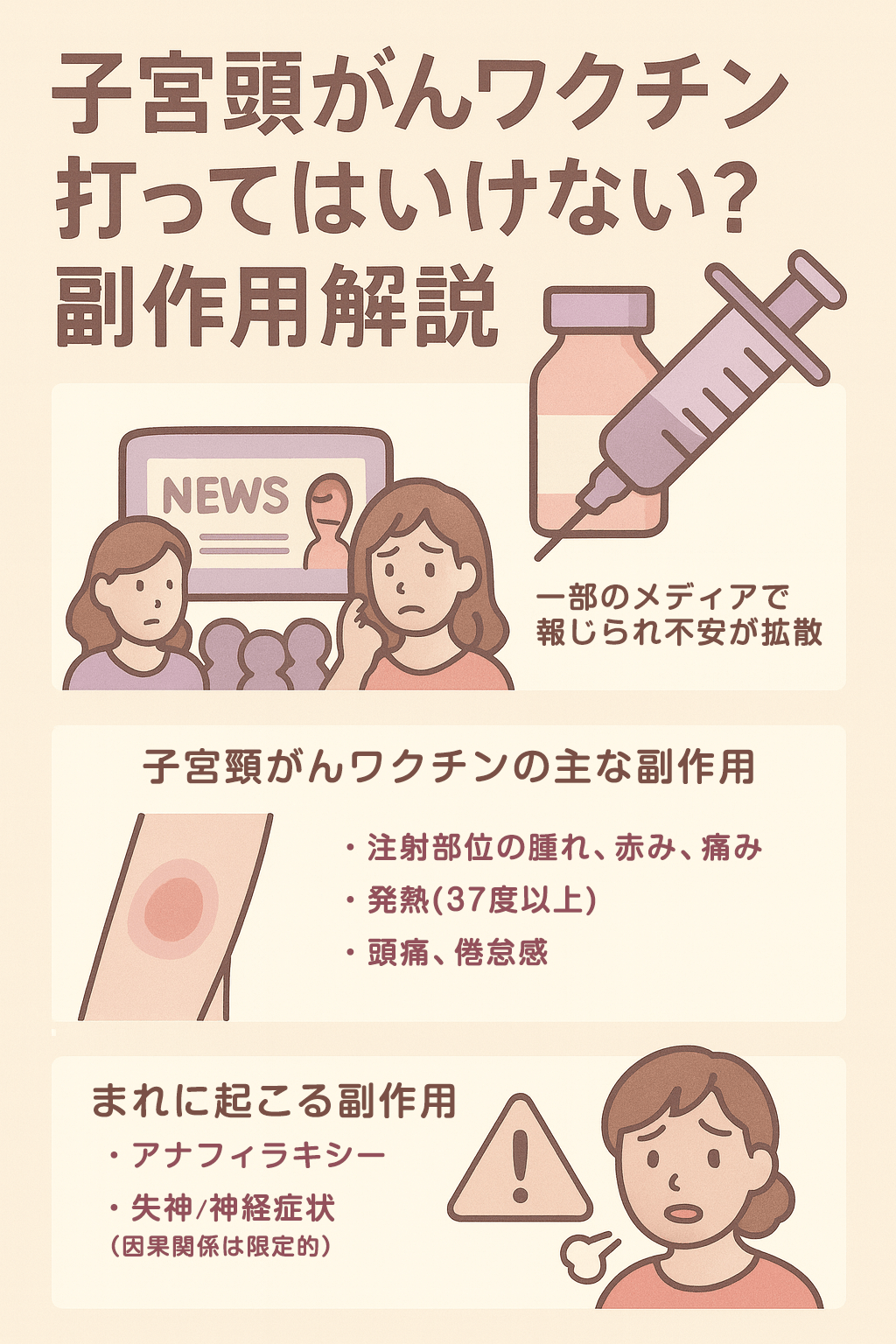

「打ってはいけない?」と言われる背景

- 理由①:副反応の報道が強調され不安が拡散した

- 理由②:一時的に積極的勧奨が中止された経緯がある(現在は再開)

- 理由③:科学的評価とネット上の体験談が混同されやすい

HPVワクチン接種後には、注射部位の痛み・腫れ・発赤・熱感などの軽微な副反応が一般的です。

まれに 失神(血管迷走神経性反応) や アレルギー反応 が報告されますが、通常は即時対応が可能なよう接種後の観察時間が設けられています。

過去に報道された 広範な痛み・けいれん・歩行障害などとワクチンとの関連を疑う事例もありましたが、複数の国際的・国内的研究やレビューでは、CRPS(複合性局所疼痛症候群)や POTS(体位性頻脈症候群)との明確な因果関係は支持されていません。

厚生労働省は、導入前後でCRPS・POTS・GBS(ギラン・バレー症候群)などの発症率に有意な増加は認められていないと報告しています。

ただし、個別の症例報告としては、接種後に神経症状を呈した例が散見されるため、接種後に異常がある場合は 速やかに医療機関で評価を受けることが推奨されます。

ワクチン接種は、一般医薬品と同様に「ゼロリスク」ではないという点も把握したうえで、選択しましょう。

主な副作用と発生頻度(目安)

添付文書区分と国内公的情報に基づく頻度帯で表示します。

※頻度はワクチンの種類(2価/4価/9価)でやや異なります。

よくある副作用(多くは軽度・一過性)

- 接種部位の痛み・発赤・腫脹:50%以上(共通)

- 頭痛・倦怠感:10〜50%未満(2価)/1〜10%未満・10〜50%未満に分布(4価/9価)

- 発熱:1〜10%未満(4価/9価)/10〜50%未満(2価)

まれに起こる副作用

- 失神(血管迷走神経反射):思春期接種で比較的みられるため接種後15分の座位観察が推奨(頻度帯:頻度不明だが“一般的な事象”として注意)

- アナフィラキシー:約100万回に1~2回(0.0001〜0.0002%程度)

- 神経系の重篤事象(ギラン・バレー症候群、ADEM など):数百万人に1回レベル(例:GBS/ADEM 約430万回に1回)

- CRPS:約860万回に1回

世界と日本の安全性評価

- WHO/GACVS:大規模研究で新たな安全性懸念は確認されず、利点が上回る

- 厚生労働省:科学的根拠に基づき推奨(積極的勧奨を再開)

- 接種国では前がん病変・罹患率の減少が報告

接種を控えるべきケース

- ①明らかな発熱・重い急性疾患がある

- ②過去にワクチン成分でアレルギー歴がある

- ③妊娠中(原則延期)

- ④出血傾向である※医師に必ず申告

後悔しないための対策

- ①既往症・体質の確認

- 自己免疫疾患・重いアレルギー歴などがある場合は、主治医と相談して接種可否を検討

- ②接種当日の体調管理

- なんらかの体調不良(発熱・疲労時)は延期するなど、免疫系が安定しているときに接種

- ③接種後すぐは医療機関にかかれる体制を

- 接種後30分程度は経過観察で急性反応をチェック。運動などは控えましょう。

- ④ワクチンの種類選択

- シルガード9、ガーダシル4など、信頼性の高い製剤を選ぶ(輸入・未承認品は避ける)

まとめ:打ってはいけないのか?

| 項目 | 確率(目安) |

|---|---|

| 子宮頸がんにかかる生涯リスク | 約1%(100人に1人) |

| 子宮頸がんで死亡する生涯リスク | 約0.3%(300人に1人) |

| ワクチン後に重い副作用が出る確率 (アナフィラキシーなど) |

0.001%未満(10万人に1人以下) |

| 後遺症が残る確率 (因果関係が確定した例) |

統計的に確認されず、極めて低い |

一律に「打ってはいけない」とは言えません。子宮頸がんになる確率と子宮頸がんワクチンによって副作用や後遺症になる確率を比較すると子宮頸がんにかかる生涯リスク(約1%)はワクチン後に重い副作用が出る確率を大きく上回ると世界の医学的評価(WHO、欧州医薬品庁、日本産婦人科学会など)に評価されています。体調や既往歴を踏まえ、医師と相談の上で自己判断しましょう。

よくある質問(FAQ)

-

◆副作用が心配。接種しない方がいい?

-

重篤な副作用は極めてまれで、観察体制が整備されています。多くの方でメリットが上回ることが多いですが、慎重に判断してください。

-

◆最適な接種年齢は?

-

日本では小6〜高1相当が定期接種対象。キャッチアップ対象期間もあります。

-

◆男性も接種すべき?

-

はい。パートナーへの感染予防や一部がんの予防に寄与します。

執筆者

院長:前出喜信

資格等

- 母体保護法指定医師

- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

- 日本周産期・新生児医学会 周産期専門医

- 日本性感染症学会 性感染症認定医

- 日本周産期・新生児医学会 評議員

- 日本新生児成育医学会 評議員

- 日本女性医学学会 女性ヘルスケアアドバイザー

- 日本周産期・新生児医学会 新生児蘇生法(NCPR)インストラクター