生理がこない原因と対処法

生理がこない原因と対処法

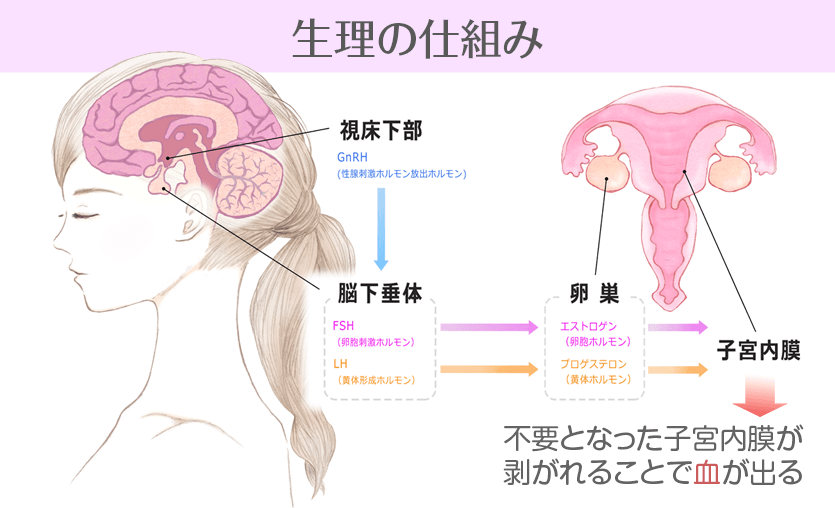

生理とは受精卵を迎えるために準備していた子宮内膜が、不要となって排出されることです。単なる子宮からの出血のようにみえますが、月経をコントロールしているのは、実は脳や卵巣から分泌されるホルモンによって制御されています。

卵巣にある原始卵胞のいくつかが毎月発育し、卵胞期を経て排卵し、黄体へと変化しながら、卵巣からエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)が分泌されます。この原始卵胞→卵胞→排卵→黄体という発育をコントロールしているのが、脳の下垂体から分泌される卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体形成ホルモン(LH)で、これらを性腺刺激ホルモンといいます。

さらに、性腺刺激ホルモンをコントロールしているのが、脳の視床下部から分泌される性腺刺激ホルモン放出ホルモン(Gn-RH)です。つまり、生理は視床下部と下垂体、卵巣、子宮という、さまざまな器官の連携プレーによって起こっています。ちなみに、生理痛は子宮内膜が剥がれるとき、痛み物質である「プロスタグランジン」が分泌されるために生じます。

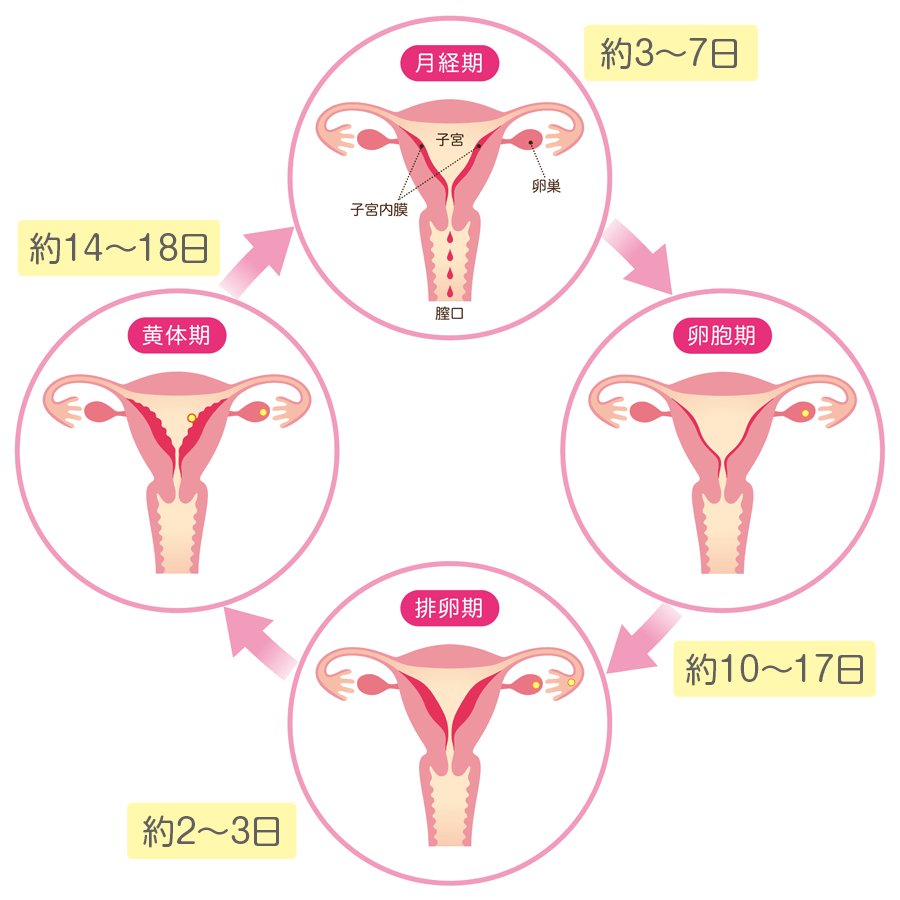

| フェーズ | 期間の目安 | 主なホルモン/状態 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 卵胞期(生理開始〜排卵まで) | 約10〜17日 | エストロゲン分泌↑/卵胞が発育 | 子宮内膜が厚くなり、妊娠に備えます。 |

| 排卵期 | 約2〜3日 | 成熟卵が排出(受精可能) | 最も妊娠しやすい時期とされます。 |

| 黄体期 | 約14〜18日 | プロゲステロン分泌↑/黄体形成 | 子宮内膜がさらに妊娠に適した状態になります。 |

| 月経期 | 約3〜7日 | 内膜が剥離し体外へ排出 | 妊娠が成立しなかった場合に起こります。 |

※一般的な生理周期は 25〜38日ですが、個人差があります。周期が長く乱れる場合は、ホルモンや体調の問題が考えられます。

チェックリストに該当する症状が複数あり、生理が7日以上遅れている場合は、妊娠の可能性があります。妊娠初期症状は生理前症状と似ているものが多く見分けが難しいですが、基礎体温をつけている方で生理予定日を過ぎても高温期が続く場合は、妊娠の可能性が高いといえます。早急に医師に相談しましょう。

生理周期とは、月経が始まった日から次の月経が始まるまでの日数のことです。28日が基本ですが、25〜38日以内であれば正常とされています。周期はストレスや体調変化で乱れやすいため、多少のズレであれば過度な心配は不要です。

周期が長すぎる場合を稀発月経、短すぎる場合を頻発月経といい、いずれも排卵障害が背景にあることが少なくありません。月経があっても排卵していない「無排卵月経」のこともあり、基礎体温・ホルモン検査・超音波検査で評価します。頻発月経は貧血のリスクがあるため、いずれの場合も婦人科受診を検討しましょう。

上記に当てはまる場合は早めに婦人科を受診してください。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 問診 | 生活習慣・月経歴・症状・服薬歴・妊娠の可能性などを確認します。 |

| 検査 | 超音波検査で卵巣・子宮の状態を評価、血液検査でホルモン(FSH、LH、E2、プロラクチン、甲状腺関連など)を確認します。 |

| 治療 | 状況に応じてホルモン療法、排卵誘発、生活習慣の改善指導などを行います。 |

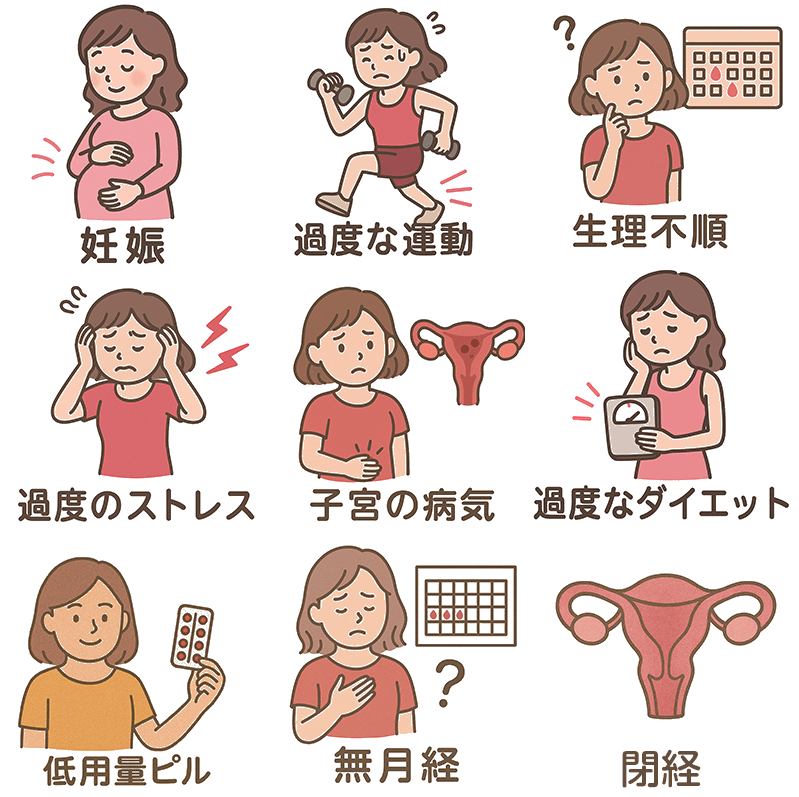

生理がこない原因は妊娠だけではなく、生活習慣の乱れや病気のサインである場合もあります。生理の仕組みや周期を理解しておくと、体調の変化に気付きやすくなります。

「生理がこない」と感じたら、まずは妊娠の有無を確認し、必要に応じて婦人科を受診しましょう。 早めの対応が安心につながります。